Контужен, не убит. (Рассказ из книги «Эвакуация»)

Рассказом известного новгородского художника Бориса Будницкого газета «Новгород» завершает публикацию цикла материалов, приуроченных к одному из главных событий 2015 года – 70-летию Великой Победы.

Карл Брюллов. Картина «Последний день Помпеи». Как будто бы слышишь окрик «Стой», и зритель останавливается. А останавливает напрасный бег тщетное устремление людей уйти прочь от обрушивающейся на них смерти. Здесь уже нет даже надежды на спасение, а только испуг, отчаяние, бесполезность борьбы. Это небесная кара за прегрешения. «Везувий зев открыл …» (А.С.Пушкин).

Карл Брюллов. Картина «Последний день Помпеи». Как будто бы слышишь окрик «Стой», и зритель останавливается. А останавливает напрасный бег тщетное устремление людей уйти прочь от обрушивающейся на них смерти. Здесь уже нет даже надежды на спасение, а только испуг, отчаяние, бесполезность борьбы. Это небесная кара за прегрешения. «Везувий зев открыл …» (А.С.Пушкин).

Эвакуация в сорок первом, казалось, давала надежду на спасение. Люди бежали не от стихийного бедствия, они пытались спастись от войны.

Войны всегда придумывают и начинают сами люди. Их неуживчивость, их бессилие толкают на войну. А ведь слово «война» родственно слову «вина», то же, что «добыча» от «добыть», производное от «быть» в значении – пухнуть, разбухать.

Вот, оказывается, как просто. Воевать для разбухания, увеличения, т.е. «добывать», убивая. Но есть вопрос – «много ли надо человеку «добычи»? Человеку нужны «многие знания», хотя и они приносят «многие печали», – «есть многое на свете …», как известно.

Добыча ископаемых, энергии для жизни в борьбе за жизнь – не режет слух. Но военная «добыча» – уродство, не сравнимое ни с чем, как и сама война. Забрать, завоевать – цель зачинщиков войны, что страшнее химер с известного всем собора Нотр-Дам. Из Мандельштама – «На башне спорили химеры, которая из них урод …?» Что может быть печальнее этих химер и этой добычи? Ведь это значит идти «добывать» смерть. Вот добыча так добыча.

Слёзы и кровь, пролитые войнами, вопиют и укоряют человечество всечасно, и нет прощения виновникам убойной войны.

И начали войну. Потом её назовут Великой Отечественной (великий – общеславянское от вель – «большой», «большой» – от общеславянского – боль). Само слово «боль» – общеславянское, образовано от глагола болеть.

Вот что лежит в глубинах войны – не величие, не огромность, не помпезность, а непроходящая, нескончаемая, уничтожающая человека боль, сколько ни прячь её за словами.

Отечественная – от «отечество», край отцов, который нужно защищать. Это святое.

Войны начинаются ночью. «Под покровом ночи». Или ближе к утру, когда уже кончается ночь, но ещё не начался день. Зыбкая граница между «уже» и «ещё», когда оба эти наречия близки по значению, а человеческое сознание только просыпается ото сна. Самое слабое состояние, самое уязвимое, почти беззащитное. Начинающим войну это известно. Можно и нужно воспользоваться слабостью врага, чтобы легче его уничтожить.

Война началась утром, в четыре часа. Как принято говорить – забрезжил рассвет. Было тихо. Стало громко. Вот она граница тишины, государства, «многая жизней». Грохот разорвавшегося снаряда вырывает человека из сна, гул приближающихся самолётов обескураживает, неожиданность туманит мозг.

Грохот разорвавшегося снаряда вырывает человека из сна, гул приближающихся самолётов обескураживает, неожиданность туманит мозг.

Природа молчит. Недоумевают деревья, склонив листву к рваной снарядом обестравленной земле. Из пламенеющего сарая уже вырвался конь и с надрывным ржанием понёсся куда-то, подгоняемый тревожным карканьем рассыпавшейся вороньей стаи.

А вот из-под уже убитой снарядом матери, накрывшей его, выбрался жеребёнок, встряхнулся и застыл, дрожа и осоловело глядя в одну точку.

Я всё время думаю – почему остался мой дед.

– Я никуда не поеду, – сказал он, отец моего отца, родовой сельский кузнец, лошадиный коваль, прищурив глаза с чёрными опалинами вокруг, как у всех кузнецов, шахтёров, кочегаров.

– Может, тот немец и не дойдёт до нас, – говорил слепой, – увидим.

Словом, как говорят, – вожжа под хвост попала. Старик был ещё в силе. Он приезжал к нам на праздники. Всегда ставил на стол бутылку алея – постного масла своего помола, садился на кухне и молчал, уйдя в себя, не слыша кухонной возни. Он был глухим, как все немолодые кузнецы, и не замечал этой суеты вокруг. Он сидел, обхватив тёмную бороду заскорузлыми пальцами руки, перевитой толстыми синими жилами.

Он всю жизнь бил молотом раскалённое железо; известно – «не куёт железо молот, куёт кузнец».

Так и катились его дни на крестьянских телегах, не на «боевых колесницах войны»; оси колёс были правлены его руками, кони уходили с его подковами, увозившие людей за человеческим счастьем, и всё.

– Но идёт фашист, – возразили ему.

– Не поеду. Берегите детей.

Он остался. Он стоял в кузнице и держал в руках молот. Молот против шмайссера. Его убили. Местные потом говорили, что видели, как его вели. Куда? Как сказал бы мой старший товарищ – военный профессор – сторон света не четыре, а две – этот свет и тот свет. Такие дела.

А другой мой дед – человек огромного роста, имел лошадей и занимался извозом. Они с бабушкой бежали с нами к своей гибели.

Как это было? Уже в Сибири, в сыром полуподвале с земляным полом, холодным, как лёд, с одной стороны нетопленной печки, на лавке сидит закутанный маленький мальчик, прижавшись к стене.

Он слышит хриплый голос, – воды, во-о-ды … Это за печкой зовёт его дедушка. Мальчик сползает на пол, что ему в одёжках даётся с трудом, семенит к полуприкрытой крышкой кадушке, на которой стоит кружка с водой, покрытой льдом.

Обеими руками, дотянувшись, берёт кружку и несёт за печку. Там на лежанке, устроенной на козлах, где пилят дрова, которых нет и в помине, умирает дед. Он прикрыт биндюжницким тулупом, из-под которого видна нога в большущем валенке.

Этот мой путь я помню всю жизнь. Я донёс воду. Но она не больно помогла. Дедушка умер. Бабушка умерла через две недели. Они умерли от голода – отдавали свой хлеб нам – детям.

Тогда же пришла похоронка с фронта. Погиб мой отец. У моей несчастной матери случился первый инсульт.

Мы вернулись. Нас приютила моя тётя, которая вернулась раньше. И вот она с сыном и нас четверо помещаемся в крохотной проходной кухоньке с дыркой в потолке от бомбёжки, так что дождь льёт в подставленные вёдра, тазы и кастрюли. Пройти, даже соседям, в свою комнатушку негде.

Спать нам тоже негде, ужимаемся как-то, не «графья». Сгоревшая уборная с дырами в стенках и без крыши стояла далеко от дома на огороде.

А рядом был забор областной больницы, и как раз у стены к нашему двору возвышалась больничная уборная. Настоящая, со стенами, крышей, дверью с крючком и всегда чисто убранная. Туда я и пробирался сквозь дырку в заборе. Тощенькому и маленькому это было легко. А на скамейках возле домика «психов» я рисовал в самодельном блокноте из крафт-бумаги.

В этом уцелевшем доме с решётками на окнах лечились «тихопомешанные» больные. Был и другой дом, побольше, там лечились «буйные». Находиться во дворе запрещалось совершенно. Могли наказать, и очень строго. Мальчишек, вездесущих, гоняли нещадно. Во дворе за этим следил человек из «тихих», он же и уборщик, и дворник; небольшого роста, в солдатской робе, всегда в шапке-ушанке, в кирзовых сапогах – он держал в руках метлу и ведро для мусора. Он гонял пацанов, а меня, как-то, не трогал, просто не замечал.

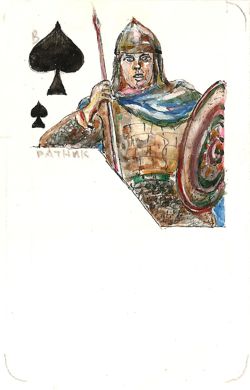

Но однажды, когда я пытался нарисовать солнечного зайчика, бегущего, как мне казалось, по стенке домика, услышал голос рядом: «Здравствуй, братишка! Ты рисуешь. Не бойся – я тоже рисую. На фронте я рисовал смерть, а теперь, в этом медсанбате, я хочу рисовать жизнь. «Что наша жизнь? Игра!» Вот я и рисую игральные карты. Никак не оклемаюсь после контузии. То голова трясётся, то руки дрожат, однако контужен, не убит. Большие работы не напишешь, да и не на чем, да и не разрешают. Вот рисую игральные карты на маленьких картонках и спрятать от медиков легко. Ты же знаешь, «старичок», не важно, что рисуешь, а важно, как рисуешь. Сейчас я не могу вынести и показать их тебе. Я прячу. Но завтра я увижу тебя в окно и вынесу. Это надо делать осторожно – нам нельзя».

Мне тоже было непросто приходить. Мама запрещала. Ведь идёшь в чужой двор, там психически больные, их нельзя тревожить.

Но я с трудом дождался утра и пробрался к уборной. Мой знакомый уже подметал дорожки. Он осторожно, оглядываясь, подошёл ко мне, сказал: «Здорово, малыш», – протянул ко мне руку и разжал пальцы.

На ладони лежали карты. Это были маленькие картонки-карты, с чистыми «рубашками» вверх. Он стал раскрывать их.

Я молчал. Впервые я увидел картинки, исполненные масляными красками в натуре. Это была мазковая живопись. Крупные, движущиеся фигурки мастей, но уверенно положенный мазок был красочен и чист, почти пастозный, т.е. выпуклый, никаких поправок. И свой затаённый беглый рисунок выявлял этот уверенный, крупный удар кисти.

Дело ещё в том, что художник рисовал свои карты по памяти. Что интересно, лица были рисованы в профиль. Рисунки мелькали передо мной, я не успевал рассмотреть как следует. Да я ещё и не умел «смотреть» и видеть, как бы того хотелось. «Я был дитя». Мне он в руки колоду не дал. Сказал: «Я побежал, а то хватятся там».

Вот и всё. Через много лет я нарисовал свои игральные карты. Напоминали ли они те карты больного художника? Конечно, нет. Но то, что мне всегда потом хотелось сделать свои карты, шло от него; от тех великолепных рисунков, как я теперь понимаю.

А ведь мы, дети, смеялись и называли этих больных «психи». Но, видно, и контуженное искусство есть искусство, та самая красота, которая не заболеет никогда.

Я с трудом перелез через больничный забор на улицу и топчусь у дома, разминая тонкий слой мышц на тощем скелете. Стою с жуткой болью обмороженных ревматических своих колен, шатаю во рту языком оставшиеся зубы, отболевшие цингой, и сплёвываю кровь по привычке.

Проскакали, поднимая пыль, конники с Красным знаменем, и заржал у нашего забора красавец-конь, и тряхнул роскошной гривой, и сверкнул блестящим глазом. Да не тот ли это жеребёнок?

Он вспомнил своё дрожащее начало здесь, да вот вырос и выжил боевой победный конь. Выжил для того, чтобы потом, надрывно храпя, уткнуться мокрым носом в выжженную другой войной, не остывшую ещё обугленную землю.

Я смотрю вслед этому коню. Ведь он узнал меня и задрожал, и заржал в мою честь и в память о нашем военном рахитичном детстве.

От войны уйти нельзя. Она догоняет всех. Картина Великого Карла грохочет извержением вулкана Везувий – там погибли три города: Помпеи, Геркуланум и Стабии. Вторая мировая война унесла пол-мира, а искалечила всю вторую половину нашей крохотной земли.

Ни одно художество страхом и болью изображения не может даже приблизиться к живой трагедии, а только сохраняет боль в памяти человечества.

Когда та война закончилась, казалось, что она последняя.

Но вот фраза из фильма о «мушкетёрах» – король сказал:

«Хватит дуэлей, на СЕГОДНЯ хватит дуэлей!»

То-то и оно, что «кому война, а кому и мать родна».

Борис БУДНИЦКИЙ

рисунки автора

От памятного сада до репетиционной базы: юные новгородцы удивили экспертов сложными проектами

От памятного сада до репетиционной базы: юные новгородцы удивили экспертов сложными проектами